Oleh : Luthfina Fatimah Hapsari*

Berbicara mengenai rimba politik takkan terlepas dari keberadaan tokoh yang memberikan warna. Banyak tokoh berkiprah dalam sejarah perjalanan politik Indonesia selama 69 tahun kemerdekaan. Jejak mereka tentu menarik dilacak, terutama terkait pemikiran. Meskipun tak berpretensi menguliti pemikiran mereka secara menyeluruh, buku ini bisa mengantarkan pembaca mendapatkan informasi secara umum.

Pemikiran sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dari Bung Karno misalnya. Sosio-nasionalisme yang dibangun beliau merupakan konsep nasionalisme Indonesia yang mempunyai cita-cita untuk membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera tanpa dibayang-bayangi oleh penindasan dan pengisapan. Sedangkan sosio-demokrasi sendiri merupakan sebuah konsep demokrasi alternatif yang berusaha mengawinkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Menurut Bung Karno, Indonesia tidak boleh mengadopsi sistem demokrasi yang dikembangkan di dunia Barat.

Dalam pandangan beliau, sistem demokrasi yang dipraktikkan di negara-negara Barat merupakan sebuah demokrasi yang dipenuhi tipu daya. Demokrasi ala Barat bukanlah sebuah sistem demokrasi adil yang dapat mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan. Bung Karno menilai bahwa demokrasi Barat cenderung didominasi oleh kaum kapital yang menindas dan menyengsarakan kaum marhaen. Indonesia, menurut Bung Karno, harus menjalankan nasionalismenya di atas rel-rel perikemanusiaan, yaitu konsep yang harus dijalankan berdasarkan sosio-demokrasi. Pemerintahan dijalankan sebagai bentuk pengabdian terhadap kepentingan rakyat banyak (hlm. 85-86).

Menurut Bung Karno, nasionalisme yang dibangunnya sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. Dalam Islam, setiap orang diajarkan untuk hidup bersama, saling menghormati, dan tidak merendahkan antara satu sama lain. Islam mengecam sikap individualistik dan antisosial. Sosialisme dan islamisme dijadikan landasan dari nasionalisme Bung Karno. Sosialisme dan islamisme pada dasarnya mendorong para penganutnya untuk berbuat adil dan peduli sesama. Nilainya sama, yakni memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya.

Hubungan sosialisme dan islamisme sedikit banyak juga dipahami Bung Hatta. Menurut beliau, demokrasi takkan lenyap dari masyarakat Indonesia dan dari sistem perpolitikan Indonesia, sebab telah mengakar tiga pokok demokrasi dalam bumi Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang berorientasi pada prinsip-prinsip dasar humanisme. Kedua, agama Islam yang menghendaki terealisasinya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Pola hidup kolektivisme yang telah terbentuk dalam diri masyarakat Indonesia yang mendiami berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ketiga pokok itulah yang akan senantiasa melestarikan kelangsungan demokrasi di negeri ini (hlm. 97).

Dari penelaahan dan kajian Bung Hatta, setidaknya ada tiga macam kebangsaan di Indonesia, yakni kebangsaan cap ningrat, kebangsaan cap intelek, dan terakhir adalah kebangsaan cap rakyat. Terkait dengan tiga model itu, jenis ketigalah yang menurut Bung Hatta mesti diperjuangkan. Bung Hatta menginginkan seluruh masyarakat Indonesia tidak saling merendahkan, namun menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Terkait politik luar negeri, Bung Hatta mengajak masyarakat Indonesia untuk senantiasa percaya dengan kekuatannya sendiri. Kendati demikian, beliau tidak menginginkan negara Indonesia tertutup terhadap dunia luar. Justru Indonesia harus mampu mengambil keuntungan dari situasi internasional demi mencapai tujuan bernegara (hlm. 101).

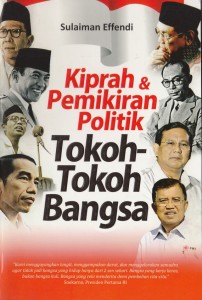

Selain Bung Karno dan Bung Hatta, pembaca lewat buku ini bisa merenungi sekaligus mengambil poin penting dari pemikiran politik HOS Tjokroaminoto, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mohammad Natsir, Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, Sutan Sjahrir, Abdurrahman Wahid, bahkan tokoh politik yang masih berkiprah seperti Jusuf Kalla, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Mahfud MD, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Selamat membaca.

*) Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta